Ausstellung: 3.-31. Mai 2025

Epischer Buntstift

Mirjam Bakers radikale Abstraktion

Von Daniel Kothenschulte

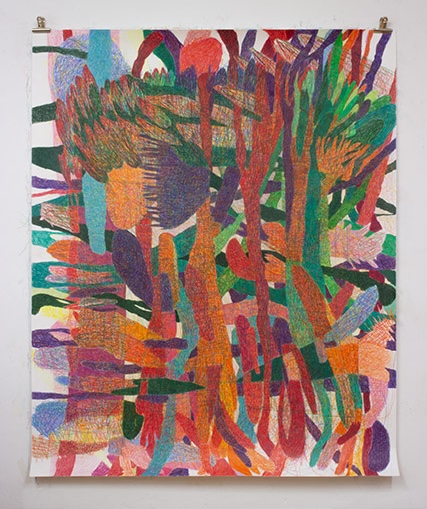

Die österreichische, in Köln lebende Künstlerin Mirjam Baker wurde bekannt mit abstrakten Filmen, die in aufwändiger Handanimation an die Grenzen der Wahrnehmung führen und das Auge gleichzeitig stimulieren und überfordern. Zugleich sind es aber auch sehr persönliche Filme, die nichts im Sinn haben mit äußerlichen Effekten. Damit nehmen sie in der von digitalen Ästhetiken dominierten Medienkunst eine Ausnahmestellung ein. Nun zeigt die Künstlerin abstrakte, großformatige Papierarbeiten, über die sich Ähnliches sagen lässt. Auch hier wird eine immens aufwändige, für die Größe ebenfalls unorthodoxe Technik gewählt – der nur millimeterbreite Farbauftrag von Buntstiften. Dicht aneinander und übereinander gesetzte Linien verdichten sich zu komplexen malerischen Kompositionen.

Die in der Kunstgeschichte seit Jahrhunderten klar definierten Grenzen zwischen Zeichnung und Malerei lösen sich hier auf – nicht anders, als es Baker bereits mit den Pastellpigmenten erreichte, aus denen sie die fließenden, leinwandfüllenden Monochrome ihres Films „Staub“ generierte.

In den dichtesten dieser neuen strukturellen Abstraktionen wie beim Bild „Kaleidoskop“ entsteht ein ähnlicher ästhetischer Überschuss wie in ihren Filmen, der an eine Überforderung des Auges grenzt. Die Feinheit der Strukturen, die Kleinteiligkeit und innere Spontaneität der linearen Raster, verleitet dazu, nah an das Bild heranzutreten, wie man es auch bei einer kleinen Zeichnung täte. Dadurch verliert man unweigerlich die Bildränder aus den Augen und erlebt eine immersive Wirkung, fühlt sich verschlungen vom Bild wie bei Mirjam Bakers groß projizierten Filmen: „Staub“ wurde bei seiner musealen Uraufführung im Kunstforum Wien in der Größe einer Kinoleinwand projiziert.

Man kennt diese Wirkung aus der Farbfeldmalerei. Der Kunsthistoriker Max Imdahl sprach am Beispiel des Malers Barnett Newman von einer „bildübergreifenden Seinsheit“, die sich aus dem Fragment erschließe: Das Bild verweise somit auf eine unsichtbare Referenzsphäre außerhalb seiner Bildfläche. Wenn sich an den Rändern von Bakers Bildern die Linienstrukturen verdünnen, bis sie sich im Weiß auflösen, betonen sie dieses Fragmentarische und relativieren zugleich die eigenen Dimensionen.

Mirjam Baker studierte im österreichischen St. Pölten Mediengestaltung, bevor sie am Londoner Royal College einen Abschluss in Animationsfilm machte; ihr Weg führte sie also von der digitalen Medienkunst zurück zu klassischen bildnerischen Techniken. Der Buntstift wurde 1834 vom Nürnberger Bleistiftmacher Johann Sebastian Staedtler erfunden. In vielen Experimenten war es ihm gelungen, Ölkreide durch Brennverfahren so zu härten, dass man seine Produkte spitzen konnte wie Bleistifte. 1860 stellte er seine „farbigen Zeichenstifte“ in 100 verschiedenen Farbtönen her, eine Auswahl, die vermutlich die heutige trotz konkurrierender Hersteller noch übertrifft.

Der Farbstift ist also ein Zeitgenosse der Romantik, und doch fehlt ihm noch immer eine gewisse Anerkennung. Karl Lagerfeld benutzte ihn für seine Modeentwürfe, aber ihn für wandgroße Formate und malerische Bildwirkungen einzusetzen, ist möglicherweise ein völliges Novum. Wahrscheinlich muss man schon mit der Ausdauer einer Animatorin an die Sache herangehen, die für wenige Filmminuten hunderte Einzelbilder von gleichbleibender Qualität schaffen muss, um so etwas zu wagen. Tatsächlich erinnert die pulsierende innere Dynamik dieser Bilder an eine bestimmte Schule des Experimentalfilms, den Strukturellen Film, zu dem Mirjam Bakers jüngste Bewegtbildarbeit, „Höhlenlicht“, 2024 im Leverkusener Kunstverein gezeigt, einen wichtigen Beitrag lieferte.

Zugleich verraten diese Bilder aber auch eine Neugier auf etwas, das die zeitbasierte Kunst nicht im selben Maße kennt – die direkte Arbeit mit der Farbe und das Komponieren auf der Fläche. Mit einem Stift zu malen kann auch bedeuten: mit Farbe zu schreiben. Sich einzuschreiben in einen langen, intuitiven, unvorhersehbaren Prozess. Dieser bringt eine eigene Zeitlichkeit ein in die ungeplanten Kompositionen. Es ist einerseits ein hochkonzentrierter Prozess, der nur wenige Korrekturmöglichkeiten zulässt, aber auch immer etwas Spielerisches eröffnet. Und da ist man wieder beim Buntstift. Um 1850 als „Künstlerstift“ vermarktet, hieß er noch Farbstift. Erst in den 1960er Jahren wurde daraus „Buntstift“, analog zum kindlichen Sprachgebrauch, nachdem sich die Hauptanwendung auf das „kindliche Malen und Zeichnen verengt hatte.“ Diese Assoziation betont besonders Bakers hellere, weniger verdichtete Arbeiten, in denen die besondere Charakteristik der typisch-warmen Buntstifttöne herausgespielt wird.

Man kann es nicht leugnen: Auch wenn abstrakte Kunst derzeit eine Renaissance erlebt, tun sich Museen zeitgenössischer Kunst mit ihr noch immer schwer; sie präferieren inhaltsorientierte Positionen. Das Totschlagargument gegen die Abstraktion lautet dabei, die Moderne sei ja nicht ohne Grund zu Ende gegangen: Innovationen seien gemacht, Experimente abgearbeitet. Überlebt habe allein ihr ästhetischer Reiz, doch der sei eher etwas für den Kunstmarkt als für das Museum für zeitgenössische Kunst.

Mirjam Bakers Arbeiten sind das genaue Gegenbeispiel. Sie beweisen, dass Innovation noch immer möglich ist, sowohl ästhetisch als auch technisch und konzeptuell. Vor allem aber spricht aus ihnen ein unerschöpfliches individuelles Ausdruckspotenzial. Nichts in ihrer hoch persönlichen Arbeit gleicht etwas, das es schon gibt.

1 Heinz Liesbrock (Hg.), Die Unersetzlichkeit des Bildes. Zur Erinnerung an Max Imdahl, Richter Verlag, Düsseldorf, 1996, S. 93

2 https://de.wikipedia.org/wiki/Buntstift#cite_note-17, abgerufen: 13.4.2025